关于化工仪表中二线制、三线制和四线制的详细解释。这在过程控制领域是一个非常基础且重要的概念,关系到仪表的接线、供电和信号传输方式。

核心概念:电源和信号

首先要理解,现场仪表通常需要两样东西:

工作电源:为仪表内部的传感器、电路、显示屏等提供能量。

信号线:将测量到的过程变量(如压力、温度、流量)传递给远方的控制系统(如DCS或PLC)。

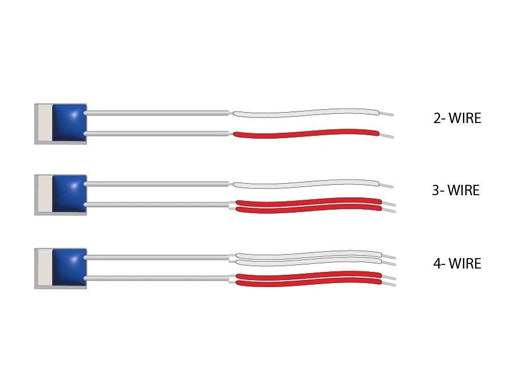

1. 二线制

这是目前工业现场最主流、最常见的接线方式,尤其在防爆和要求简化布线的场合。

工作原理:仅用两根导线同时为仪表提供电源并传输信号。

直流电源(通常是24V DC)从控制室通过这两根线送到现场仪表。

仪表通过改变自身回路中的电流大小来反映测量值。国际标准通常是 4-20 mA。

4 mA 代表测量下限(0%)或仪表故障(“活零”点,用于区分断线故障和真实零值)。

20 mA 代表测量上限(100%)。

控制室系统通过在回路中串联一个精密电阻(通常是250Ω)将电流信号转换为电压信号(1-5V DC)进行读取。

优点:

布线经济:只用两根线,电缆、桥架、接线端子成本最低。

本质安全:回路能量被限制在较低水平(通常低于30V DC和几百mA),非常适合易燃易爆的化工环境。

抗干扰能力强:电流信号对线路电阻变化和电磁干扰不敏感,适合远距离传输。

缺点:

仪表功耗必须很低,因为总功率受限于回路电流(在20mA时最大功率仅为 24V * 0.02A = 0.48W)。这限制了仪表的功能(例如,很难驱动大功率的显示或自清洁功能)。

典型应用:绝大多数压力/差压变送器、温度变送器、液位变送器、简单阀门定位器。

2. 四线制

工作原理:使用独立的两根线为仪表提供电源(通常是AC 220V或DC 24V),再用另外两根独立的线传输信号(4-20mA或0-10V等)。

电源和信号在物理上是完全分离的。

优点:

功率充足:仪表可以从电源线获得充足的电力,能够驱动更复杂的功能,如大型显示屏、数据记录、HART通讯调制解调器、加热器、清扫器等。

信号稳定:信号和电源分开,相互干扰小。

缺点:

布线成本高:需要敷设两倍的电缆。

安全性较低:电源线通常电压较高,在防爆区域需要额外的安全措施。

信号线易受干扰:电压信号(如0-10V)在长距离传输时易受干扰和线路压降影响。

典型应用:

大功率的仪表(如雷达液位计、超声波流量计的一些早期或高功率型号)。

非防爆区域或实验室用的仪表。

一些需要直接接入市电的大型分析仪器。

3. 三线制

这是一种过渡形式,现在已不常见,但在一些老旧的设备上还能看到。

工作原理:

一根为电源正极线。

一根为信号正极线(输出4-20mA)。

一根为电源和信号的公共负极线(共享回路)。

可以理解为:从四线制演变而来,通过共享一根公共线(通常是负端)来节省一根线。

特点:

它比二线制提供更多功率,比四线制节省一根线。

但兼有二者和四者的部分缺点(如仍需三根线,且公共线若出现问题会影响电源和信号)。

现状:目前已被技术淘汰,在新项目中基本不会采用,主要存在于改造或老旧装置中。

总结与对比

为了更直观地理解,可以参考下表:

如何选择?

在现代化工项目设计中,选择原则非常清晰:

优先选择二线制:只要仪表的功耗允许,几乎无一例外地选择二线制。因为它成本最低、最安全、抗干扰能力最强,符合现代工业布线简化、集成的趋势。

不得已选择四线制:只有当仪表功率需求非常大(例如需要自带加热防冻功能、或本身就是一台大功率电器)时,才会选择四线制。

简单来说,看到现场仪表只有两根接线端子,基本就是二线制仪表;看到有四个接线端子(电源和信号分开),就是四线制仪表。 三线制现在已非常罕见。

EN

EN